我国是发明齿轮和应用齿轮传动最早的国家。早在西汉时代(约1世纪)已经应用了铸铜齿轮;东汉时代(公元78~139年)张衡已用了较复杂的齿轮系。特别是在行星差动传动方面,我国早在南北朝时代(公元429~500年),世界闻名的伟大科学家祖冲之发明了具有锥齿轮行星差动传动的指南车。这种由锥齿轮组成的行星差动传动能保证“园转不穷,而司方如一”。因此,我国行星差动传动的应用比欧美各国早1300多年。

1880年,德国出现了第一个行星齿轮传动装置的专利。19世纪以来,机械工业特别是汽车和飞机工业的发展,对行星齿轮传动的发展有很大影响。1920年,首次成功制造出行星差动传动装置,并首先用作汽车的差速器。从1938年开始,集中发展汽车用的行星差动传动装置。第二次世界大战后,高速大功率舰船、透平发电机组、透平压缩机组、航空发动机及工程机械的发展,促进了行星齿轮传动的发展。

高速大功率行星减速机的实际应用,于1951年首先在德国获得成功。1958年后,英、意、日、美、前苏联、瑞士等国也获得成功,均有系列产品,并已成批生产,普遍应用,。英国Allen齿轮公司生产的压缩机用行星减速器,功率P=25740KW;德国Renk公司生产的船用行星减速机/行星减速器,功率P=11030KW。

低速重载行星减速机行星减速器已经由系列产品发展到生产特殊用途产品,如法国Citroen生产用于水泥磨、榨糖机、矿山设备的行星减速机/行星减速器,重量达125t,输出转矩T=3900KN.m;德国Renk公司生产矿井提升机行星减速机/行星减速器,功率P=1600KW,传动比i=13,输出转矩T=350KN.m;日本宇都兴产公司生产了一台P=3200KW,i=720/480,输出转矩T=2100KN.m的行星减速机/行星减速器。

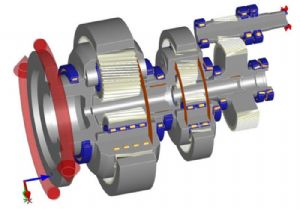

行星齿轮传动技术是齿轮传动技术的一个重要分支。采用行星齿轮传动技术开发的各类行星减速机/行星齿轮减速器及行星齿轮增速器,较之于一般的定轴式齿轮箱,在传递同样功率或转矩时,具有更小的体积、更轻的重量及更高的效率,因而也更易于进行传动系统的布置,便于降低造价、运输和检修成本,因此在水泥、冶金、煤炭、矿山及石化等许多行业普遍得以应用。

我国对行星齿轮传动技术的开发及应用,开始于20世纪50年代,但直至改革开放前的相当长一段时间里,由于受设计理念与水平、加工手段、材料与热处理质量等方面的限制,我国各类行星齿轮箱的总体承载水平和可靠性都还处于一个较低的水平,以至于我国许多行业配套的高性能行星齿轮箱,如磨机齿轮箱等多采用进口产品。改革开放以来,国内多家单位相继引进了国外先进的行星传动生产及设计技术,并在此基础上进行了消化吸收和创新开发,使得国内的行星齿轮传动技术取得了长足的发展。在基础研究方面,通过国内相关高校、研究院所及企业之间的合作,行星传动的均载技术、优化技术、结构强度分析、系统运动学和动力学分析,以及少齿差行星传动、重载行星差动技术、封闭式行星差动传动及行星传动制造装配技术等方面,都取得了一系列突破,使得我国已全面掌握行星传动的设计、制造技术并形成一批具有较强实力的研发制造机构。制造手段方面,近20年来,通过对引进的磨齿机、插齿机、加工中心及热处理装置等的广泛应用,大大提升了制造水平,在硬件上也切实保证了产品的加工质量。总体而言,近年来我国在各类行星传动产品的开发与应用方面都取得了较大进展。 |